Visualizzazione post con etichetta tito faraci. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta tito faraci. Mostra tutti i post

giovedì 14 aprile 2011

Storie senza sangue

Quando in un titolo è scritto un destino.

Tempo fa Tito Faraci sul proprio blog auspicava la comparsa di un vero best-seller a fumetti. Sotto le righe, l'auspicio ha a che fare con una ricerca, senza dubbio in atto tra alcune case editrici, del prodotto perfetto per questo risultato. BD è una di queste. Tito Faraci è da alcuni anni Editor In Chief della BD di Marco Schiavone. Perché quindi non lavorare per produrre il proprio best-seller?

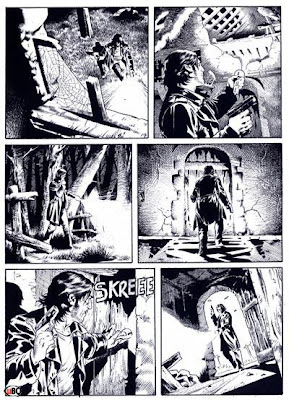

Con questo pensiero rimango al termine della lettura di Senza Sangue, un fumetto scritto da Faraci, appunto, disegnato dal bravo Francesco Ripoli e tratto da una storia di Alessandro Baricco (che di successi se ne intende). Il volumetto in bianco e nero è uscito a ottobre 2010, e non credo che sia diventato un best-seller.

Non amo molto Baricco, ma ammetto di averlo frequentato poco. Per quel che ho letto, non mi trovo molto in sintonia con il suo realismo magico, non abbastanza incisivo, non sufficientemente evocativo. Ma non è di un lavoro letterario che voglio dire, quanto della sua trasformazione a fumetti.

Il Senza Sangue di Faraci e Ripoli è infatti un fumetto che non capisco. La storia si sviluppa in due scenari principali: da un lato un assalto in casa di uno dei protagonisti, con annessa sparatoria; dall'altro, nella seconda parte, in un bar, seduti al tavolino, preludio a una scena finale che arriva meccanica. Dentro alla sparatoria e dentro alla chiacchierata al bar, numerosi flashback sviluppano la fabula di una storia dolorosa.

Leggendo, mi sono chiesto più volte che cosa ci sia di più noioso di una lunga sparatoria o di una lunga chiacchierata al bar, allungata ancora di più dai tanti ricordi e ritorni.

Insomma, un intreccio povero, sbagliato, che la cura dei disegni e dei dialoghi non solleva. Tutto è seduto, e le emozioni si raffreddano. Il legamo amore-morte, che sembra sorreggere tutto lo scorrimento del racconto, si appiattisce al punto che in quell'amplesso finale non c'è più nessuna voglia, nessuna vita. Come se tutto quel che accade ai protagonisti appartenesse a una vita che non è più.

Se best-seller doveva essere, si doveva realizzare una storia più efficace. Forse anche più furba, dinamica, emozionante. Ma a prescindere da questo (immagino che coinvolgendo Baricco, le vendite siano state comunque complessivamente buone), è il fumetto come opera a se stante che non funziona. E si lascia presto dimenticare.

Senza sangue.

Harry

Etichette:

alessandro baricco,

editoria,

edizioni bd,

francesco ripoli,

tito faraci

giovedì 25 novembre 2010

Fumetti di genere

Prossimamente, appena riemergo dal letargo di impegni, una riflessione convessa sul fumetto di genere, quello che quando lo hai finito te lo dimentichi in fretta.

Oppure no?

Oppure no?

horror da dampyr 128, disegni di lozzi su sceneggiatura di marolla

copertina di brad barron speciale 4 di fabio celoni

Etichette:

arturo lozzi,

fabio celoni,

prossimamente,

samuel marolla,

tito faraci

lunedì 8 novembre 2010

Tex a rotta di collo

Tex lo puoi prendere in diversi modi.

Mauro Boselli ci arriva da lontano, gli gira intorno, lo porta nel mezzo dei guai, muove i comprimari con coralità e spacca la scena fino a decomprimerla, spesso, in modo da accentuare i momenti drammatici e le conseguenze emotive dei personaggi. Un umanesimo texiano che a volte si è rivelato fin troppo lento, ma che ha spesso germogliato con originalità.

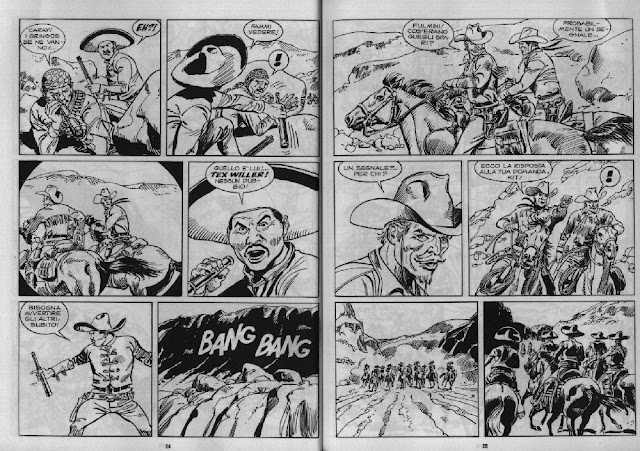

Tito Faraci sembra aver scelta la via dritta, quella che catapulta Tex nel mezzo dell’azione, e lo mette a confronto con le sue infinite risorse, fisiche e di fine intelligenza strategica, per poter sopravvivere e arrivare a capo della sfida. Tex come fumetto western di azione è una scommessa, perché fa i conti con le storie di Galeppini e Gianluigi Bonelli, perché sfida i decenni di letture ormai consolidate del grande zoccolo duro degli appassionati texiani, e soprattutto perché richiede una sceneggiatura a orologeria. E poiché, da quel che so, il fumetto è anche (soprattutto, direbbe qualcuno) disegni, il contributo del disegnatore è fondamentale per la buona riuscita degli intenti di Faraci. E andiamo avanti.

Non voglio farla lunga, ma se Diso ha qualcosa da insegnare a molti disegnatori là fuori, è senza dubbio come muovere i personaggi e la scena, come simulare il dinamismo nella tavola, come cogliere l'attimo dell’azione nel momento più significativo o drammatico. È anche uno di quegli autori realistici che negli anni ha sempre più accentuato una certa insofferenza per la connotazione precisa e copiata del reale, cercando nella rappresentazione un buon equilibrio con il segno iconico, omettendo particolari e sporcando il segno con tratti di china essenziali e, anch’essi, dinamici. A volte viene da immaginare di osservare la mano che si muove, tra una vignetta e l’altra, mentre lascia quei segni chiari e precisi per quanto essenziali e stilizzati.

Sono particolari che con l’età, il mestiere e l’abitudine si sono via via accentuati, caratterizzando ancor di più uno stile unico, nel fumetto seriale.

Per l’idea che Faraci ha di Tex, per quel gioco cinetico che sembra voler rincorrere, dove energia e azione non sostituiscono certo la cura per lo sviluppo della narrazione e dei personaggi, ma si accompagnano vicendevolmente, Roberto Diso è forse un partner di eccezione. E sarebbe sciocco darlo per scontato, o sottovalutarlo, o non curarsene. Anche se entrambi sono ingabbiati nelle logiche produttive proprie del fumetto seriale, anche se entrambi sono costretti dagli obblighi che un’icona come Tex impone. Muoversi in questi ambiti spesso asfittici non è semplice, e ancor meno è facile riuscire a divertire e a coinvolgere, come i due sanno fare in La Belva Umana.

Harry

tavole di faraci e diso da la belva umana, maxi tex, sergio bonelli editore

copertina di claudio villa

Etichette:

Bonelli,

diso,

fumetto popolare,

tex,

tito faraci

martedì 12 gennaio 2010

(In)fedele

Per chi, come me, conosce e ricorda le storie di Tex che hanno fondato le sue origini e, perché no, la sua longevità, quelle scritte da Gianluigi Bonelli e da un eccellente staff di disegnatori, di "artigiani e impiegati" del tavolo da disegno, sa che la loro forza principale era il movimento.

Al puro servizio della fantasia, dell'invenzione e dell'avventura, Bonelli portava Tex e i suoi amici in giro attraverso eventi in continua, soprendente successione. Un po' l'opposto, paradossalmente, del Tex concepito dall'ultimo Claudio Nizzi che appare stanco e statico quanto lo scrittore.

Questa caratteristica, il dinamismo, si manifesta attraverso un'attenta costruzione della sceneggiatura e un processo di sintesi narrativa che è un difficile equilibrio tra familiarità delle situazioni, eventi inattesi, movimento di "camera", cura dei particolari e rappresentazione simbolica del mondo "western all'italiana" e dei suoi "abitanti".

L'uomo di Baltimora, di Tito Faraci e Giovanni Bruzzo è, a mio avviso, un esempio di come quel modo di concepire Tex sia ancora attuale ed efficace. La classicità del personaggio passa attraverso un chiaro ritorno a quello che lo ha reso divertente e longevo, appunto. Faraci, si sa, studia Bonelli e il suo Tex da tempo. E lo fa bene, catturandone l'indole e lo spirito. Senza mediazioni e senza sentimentalismo o nostalgia.

Bruzzo, alla sua prima prova con Tex dopo anni di Mister No - pur rifacendosi a chiari riferimenti per quanto riguarda soprattutto la caratterizzazione dei volti di Tex e figlio che, ahimé, a volte appaiono fuori registro e troppo derivativi rispetto al resto - offre in ogni caso un'interpretazione dinamica e in sintonia con la sceneggiatura.

L'uomo di Baltimora è quello che, nella mia testa, dovrebbe essere la serie di Tex: diversa dallo stile drammatico del pur ottimo Boselli, un avventuroso personaggio senza mediazioni esistenziali e strutturato attraverso taglienti, rapide e centrate caratterizzazioni dei personaggi.

La strana "spalla" di questo numero, uno scrittore/disegnatore che osserva da fuori, ma senza evitare di intervenire quando serve, rappresenta l'idea stessa alla base dell'ennesima re-interpretazione di un personaggio storico, che fa dell'infedele fedeltà alla matrice originaria la sua essenza.

Harry

Etichette:

Bonelli,

fumetto popolare,

giovanni bruzzo,

tex,

tito faraci

giovedì 29 ottobre 2009

Che senso ha?

Leggo oggi dal blog di Tito Faraci questo commento a questo mio post.

Riporto:

"Che senso ha una "recensione" (virgolette d'obbligo) come QUESTA? Che cosa ci racconta? Che cosa ci spiega? Ha un'utilità? È, almeno, divertente? È una provocazione - se lo è - che smuove qualcosa? Qualcosa di importante, intendo..."

A seguire Tito spiega che questo mio commento è esemplificativo di un certo modo (sbagliato) di parlare di fumetti on-line.

Mi suona strano questo commento. Tito è persona acuta. Qui c'è un tranello? Perché credo sia evidente che quel mio commento al nuovo lavoro di Serra è solo un gioco. Forse ingenuo. Era un'apertura, un'idea in merito all'attesa. Alla inevitabile separazione temporale tra la produzione di un fumetto e la sua lettura. Credo che la frase che chiude il mio post abbia abbagliato, come luce del sole riflesso. Non era un giudizio negativo, eppure è stato letto come tale.

Era una recensione? No. Chi mi legge lo sa, che raramente scrivo "recensioni" (virgolette d'obbligo). E se lo faccio, non sono di una riga.

E ancora, non credo che il commento possa essere esemplificativo di alcunché, se non del fatto che la rete, i blog e i luoghi virtuali di incontro e di opinioni possono essere anche poco seri, quando si vuole. L'importante è la consapevolezza. La gravità è un commento poco serio che si vuole sia serio. Ma il gioco, ahimé, è troppo raro in questo mondo che gira intorno al fumetto.

A Tito e a chi mi legge chiederei, da dove viene tutta questa necessità di prendersi così sul serio, nel mondo del fumetto?

Mi viene in mente quel gruppo di persone che, dopo aver commentato per anni e malamente il modo di fare giornalismo (g maiuscola? non scherziamo) della critica italiana di fumetti, decide di aprire un proprio sito e di dare una lezione. Ed eccoci, al trabocchetto dell'ego: riprodurre specularmente, ovvero attraverso lo specchio, tutti gli errori che deprecavano, senza la minima disponibilità all'autoironia e alla discussione. Per cui, autoreferenzialità, pretestuosità, superficialità, aggressività gratuita, incapacità di offrire un punto di vista vitale sul fumetto, ecc.

Leggetelo, e vi convincerete come me che a questo fumetto d'autore è preferibile il fumetto popolare.

Harry.

Riporto:

"Che senso ha una "recensione" (virgolette d'obbligo) come QUESTA? Che cosa ci racconta? Che cosa ci spiega? Ha un'utilità? È, almeno, divertente? È una provocazione - se lo è - che smuove qualcosa? Qualcosa di importante, intendo..."

A seguire Tito spiega che questo mio commento è esemplificativo di un certo modo (sbagliato) di parlare di fumetti on-line.

Mi suona strano questo commento. Tito è persona acuta. Qui c'è un tranello? Perché credo sia evidente che quel mio commento al nuovo lavoro di Serra è solo un gioco. Forse ingenuo. Era un'apertura, un'idea in merito all'attesa. Alla inevitabile separazione temporale tra la produzione di un fumetto e la sua lettura. Credo che la frase che chiude il mio post abbia abbagliato, come luce del sole riflesso. Non era un giudizio negativo, eppure è stato letto come tale.

Era una recensione? No. Chi mi legge lo sa, che raramente scrivo "recensioni" (virgolette d'obbligo). E se lo faccio, non sono di una riga.

E ancora, non credo che il commento possa essere esemplificativo di alcunché, se non del fatto che la rete, i blog e i luoghi virtuali di incontro e di opinioni possono essere anche poco seri, quando si vuole. L'importante è la consapevolezza. La gravità è un commento poco serio che si vuole sia serio. Ma il gioco, ahimé, è troppo raro in questo mondo che gira intorno al fumetto.

A Tito e a chi mi legge chiederei, da dove viene tutta questa necessità di prendersi così sul serio, nel mondo del fumetto?

Mi viene in mente quel gruppo di persone che, dopo aver commentato per anni e malamente il modo di fare giornalismo (g maiuscola? non scherziamo) della critica italiana di fumetti, decide di aprire un proprio sito e di dare una lezione. Ed eccoci, al trabocchetto dell'ego: riprodurre specularmente, ovvero attraverso lo specchio, tutti gli errori che deprecavano, senza la minima disponibilità all'autoironia e alla discussione. Per cui, autoreferenzialità, pretestuosità, superficialità, aggressività gratuita, incapacità di offrire un punto di vista vitale sul fumetto, ecc.

Leggetelo, e vi convincerete come me che a questo fumetto d'autore è preferibile il fumetto popolare.

Harry.

Etichette:

critica,

tito faraci

giovedì 27 agosto 2009

Diabolik anonimo (inedito)

Diabolik è lavoro di equipe. La sua impostazione seriale, sulla serie regolare inedita, che prosegue da decine e decine di anni, si è sviluppata a fasi alterne all’insegna del più coerente (e restrittivo) immobilismo.

Constatare che nell’ultimo numero, il 750°, che uso a puro titolo di esempio, una semplice e insignificante storiella è stata realizzata attraverso il contributo di ben sei professionisti mi colpisce e al contempo non sorprende. Ci sono due soggettisti (Gomboli e Faraci), uno sceneggiatore (Recchioni) e ben tre disegnatori (lo storico Zaniboni coadiuvato da Montorio e Merati). Il risultato è proprio quello che si potrebbe intuire: nascondino. In Diabolik, la regola dell’immobilismo si sposa con l’anonimato, e gli autori si mimetizzano tra loro, con i personaggi e le vicende. La cifra stilistica degli autori non deve apparire, tutt’altro. Il professionista è talmente al servizio del personaggio da perdersi in esso. Quello che vorrei sottolineare è che è proprio l’impostazione editoriale, la strategia produttiva, a favorire questo risultato.

E così, la sceneggiatura di Recchioni, in questa storia di nemici/amici prigioni e insoddisfacenti giravolte, risulta piatta, prevedibile tanto quanto i disegni sono “automatici”. E Recchioni è irriconoscibile. A dirla tutta, sembra il bigino di una sceneggiatura. Immaginate di dover raccontare una storia che avete letto a un amico: vi interesserebbe lo svolgimento del soggetto, ma senza soffermarvi sulle pieghe e senza “intrattenere” e coinvolgere l’ascoltatore più di tanto. Ecco, spesso Diabolik mi sembra questo, il racconto di un’altra storia, un prodotto derivativo, nel quale tutto, a partire dalla sceneggiatura, passando per il disegno “tradizionale”, deve risultare neutro o, per meglio dire, anonimo.

Harry

Constatare che nell’ultimo numero, il 750°, che uso a puro titolo di esempio, una semplice e insignificante storiella è stata realizzata attraverso il contributo di ben sei professionisti mi colpisce e al contempo non sorprende. Ci sono due soggettisti (Gomboli e Faraci), uno sceneggiatore (Recchioni) e ben tre disegnatori (lo storico Zaniboni coadiuvato da Montorio e Merati). Il risultato è proprio quello che si potrebbe intuire: nascondino. In Diabolik, la regola dell’immobilismo si sposa con l’anonimato, e gli autori si mimetizzano tra loro, con i personaggi e le vicende. La cifra stilistica degli autori non deve apparire, tutt’altro. Il professionista è talmente al servizio del personaggio da perdersi in esso. Quello che vorrei sottolineare è che è proprio l’impostazione editoriale, la strategia produttiva, a favorire questo risultato.

E così, la sceneggiatura di Recchioni, in questa storia di nemici/amici prigioni e insoddisfacenti giravolte, risulta piatta, prevedibile tanto quanto i disegni sono “automatici”. E Recchioni è irriconoscibile. A dirla tutta, sembra il bigino di una sceneggiatura. Immaginate di dover raccontare una storia che avete letto a un amico: vi interesserebbe lo svolgimento del soggetto, ma senza soffermarvi sulle pieghe e senza “intrattenere” e coinvolgere l’ascoltatore più di tanto. Ecco, spesso Diabolik mi sembra questo, il racconto di un’altra storia, un prodotto derivativo, nel quale tutto, a partire dalla sceneggiatura, passando per il disegno “tradizionale”, deve risultare neutro o, per meglio dire, anonimo.

Harry

Etichette:

astorina,

diabolik,

fumetto popolare,

roberto recchioni,

tito faraci

Iscriviti a:

Post (Atom)

Tutti i testi di questo blog sono (c) di Harry Naybors, salvo dove diversamente indicato.

Puoi diffonderli a tuo piacere ma esplicitando sempre l'autore e/o la fonte.

La versione a fumetti di Harry è (c) di Daniel Clowes.