Un lungo preambolo e poi la sintesi. Devi avere pazienza.

Un dilemma ideologico proprio della nostra modernità è quello della ricchezza economica. In un mondo sempre più nettamente diviso tra ricchi e poveri, la nostra esistenza di figli del benessere si colloca in un buco nero della coscienza che difficilmente esploriamo, che ha a che fare con il debito e l'eredità personale e sociale. Non è difficile immaginarlo come un ottimo spunto narrativo per un fumetto horror.

Ma di quale ricchezza sto parlando?

Ognuno di noi si porta con sé un’eredità personale stratificata, fatta di elementi materiali e oggettivi, e di elementi immateriali e soggettivi; è inoltre legata a due tipi di antenati: quelli della propria famiglia d’origine (di generazione in generazione) e quelli della propria famiglia spirituale (l’insieme di ispirazioni etico-religiose alle quali possiamo liberamente ricondurci, in positivo o in negativo e che, in un modo o in un altro, ci appartengono). Ogni eredità genera un debito personale per certi versi insanabile. Non è possibile ripagare il debito della vita direttamente ai nostri genitori, né rispetto al dono della nascita, né agli altri infiniti doni successivi (protezione, sostentamento, studio, cultura, ecc.). L’unico modo per ripagare pienamente questo debito personale è nel proseguimento della linea generazionale: procreare, dare a nostra volta la vita, estendere il debito alle successive generazioni, è l’unico modo che la natura ci ha dato.

Ma esiste anche un debito per così dire sociale, ovvero tutte le ripercussioni più o meno grandi che la nostra esistenza ha provocato sulla società (estesa) che ci circonda: ogni cosa che possediamo, che abbiamo fatto, che abbiamo mangiato, … ha una contropartita sociale. Il nostro esistere è composto di interconnessioni e di interdipendenze. Esistono diversi modi per ripagare questo debito, dal francescano ed estremo abbandono di ogni bene materiale in nome di una vocazione spirituale; a un più percorribile e prosaico aiuto agli altri. Ma in primo luogo, credo che il debito sociale debba essere pagato attraverso la consapevolezza, la comprensione dei collegamenti, di questa inter-esistenza con il mondo che ci circonda. Uscire dal solipsismo, dall’egoismo esistenziale.

La ricchezza materiale è un demone potente, per ogni generazione, e soprattutto per chi la eredita. E in qualità di demone è un ottimo oggetto per la narrazione horror. I figli del benessere, che attraversano profondamente la società occidentale in modo trasversale, spezzandola in due, sono la manifestazione più potente della stregoneria dell’incoscienza. Il denaro è un’allucinazione collettiva, e i figli del benessere ne sono gli stregoni, appunto. Vittime e carnefici della loro stessa condizione, sono portatori della colpa prima ancora di nascere, quella della mancanza di sacrificio personale per l’ottenimento di una condizione, di una posizione… dell'elusione del principio di sopravvivenza. Qualcosa che è proprio della sola specie umana, quell’accumulare al di là delle proprie necessità fondamentali, della propria sopravvivenza in termini di durata della vita. Da qui, da questi meccanismi spesso inconsapevoli, nascono disagio, sradicamento, anomia, senso di vuoto.

Implicito, in tutto questo, un moralismo netto e volgare (nel senso di popolare) per cui la ricchezza è in qualche modo un male. Un demone, appunto. Eppure una condizione agiata è anche, spesso, la base sicura dalla quale poter sviluppare un percorso personale di profonda trasformazione, dell'espressione artistica, di sviluppo di una consapevolezza che, al contrario, nella profonda povertà, nella mancanza dei beni di sussistenza, risulta quasi impossibile.

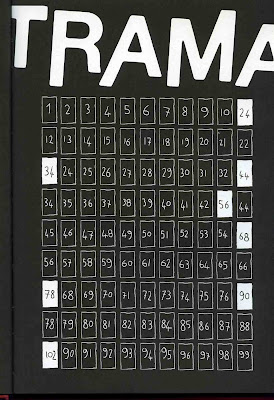

Di questa vulgata, di tutto questo implicito, ci suggerisce Trama, il peso di una testa mozzata, di Rathiger, alla prima prova con un racconto lungo.

Trama è un horror che pesca a piene mani dai luoghi comuni del genere di cui ho già parlato: il bello come il bene; il brutto e il corrotto come il male. Solo che, all’ombra del demone del benessere, il bene può diventare il suo opposto, perché dominato dai pregiudizi, dall’ottusità e della sordità della propria condizione; il male può rivelarsi il motore di un cambiamento, per lo meno di punto di vista.

La condizione che pone Trama al lettore è basata su due delle regole dell’horror: la storia deve finire in una carneficina, e deve fare molta paura. Ma il giovane Ratigher è attento in entrambi i casi: la carneficina c’è, ma non viene mostrata, perché esterna al meccanismo che interessa all’autore; la paura (dei protagonisti) si traduce in una strana inquietudine per i lettori.

Se dovessi fare un paragone fumettistico, in termini di sensazioni e clima, mi vengono in mente certi lavori di Miguel Angel Martin così come un certo horror underground giapponese, che faccio fatica a identificare in un autore specifico, vuoi per la mia difficoltà a ricordare i nomi dei mangaka, vuoi per le mie letture disordinate e non sistematiche in quell’ambito.

Per giungere a una sintesi: Trama è figlio del pregiudizio volgare (popolare) che vuole il ricco colpevole di ignoranza (mancanza di conoscenza) esistenziale, e che troverà una forma incompleta di redenzione nella follia e nel totale sradicamento della violenza. E questo è, a mio avviso, il suo difetto più grande, per quanto socialmente comprensibile. Un difetto il cui rischio Ratigher conosce bene. L’autore tenta infatti in più parti di smarcarsi da esso, senza però riuscirci realmente, prigioniero com’è della Trama (appunto!).

Ma oltre questo moralismo indotto, che non mi appartiene né emoziona, c’è una ricerca tutta fumettistica per la narrazione, il segno e il simbolo che fanno di Trama una prova preziosa. Sono elementi che esaltano le potenzialità del fumetto, che ne ridefiniscono per l’ennesima volta i confini, facendo un piccolo, nuovo salto in là, e che raggiungono sottopelle l’immaginario del lettore, scalfendone soprattutto la corazza intellettuale, per arrivare alla parte molle delle emozioni inconsce. Soprattutto attraverso i dettagli: l’idea del titolo del peso di una testa mozzata (e non semplicemente di una testa); la geometria di certi visi; la ricorsività della narrazione; la bruttezza delle ferite; la fragile impalcatura dei cerotti a tenere insieme a stento le coscienze; l’inutile brutalità di un amplesso. Cose che fanno paura.

Harry

(e qui si chiude la parentesi horror di harrydice…, al netto di una riflessione obliqua su Ford Ravenstock e a meno di sorprese inaspettate)

tutte le immagini sono tratte da trama, il peso di una testa mozzata di ratigher (ed.grrrzetic), diritti riservati.